福岡県高校入試「社会」の傾向と対策として、勉強すべき点をまとめています。福岡県の最近の傾向として、記号で答える問題は少なくなり、出題されても完答問題が多くなっています。また、大問1題ごとに記述問題が出題されているのも特徴です。

福岡県公立高校入試「社会」の傾向

大問6題から構成されています。ここ5年間の社会科の平均点は、30点前後で推移しています。

- 大問1 歴史(古代~近代)

- 大問2 歴史(近・現代)

- 大問3 世界地理

- 大問4 日本地理

- 大問5 公民

- 大問6 時事・教養問題

以上のように、歴史・地理・公民からバランスよく出題させています。社会に関して総合的な力が要求されます。最近では、図、資料、統計と絡めた問題の割合が高くなっており、日頃からその対策が必要不可欠となっています。

<統計資料を用いた問題例>

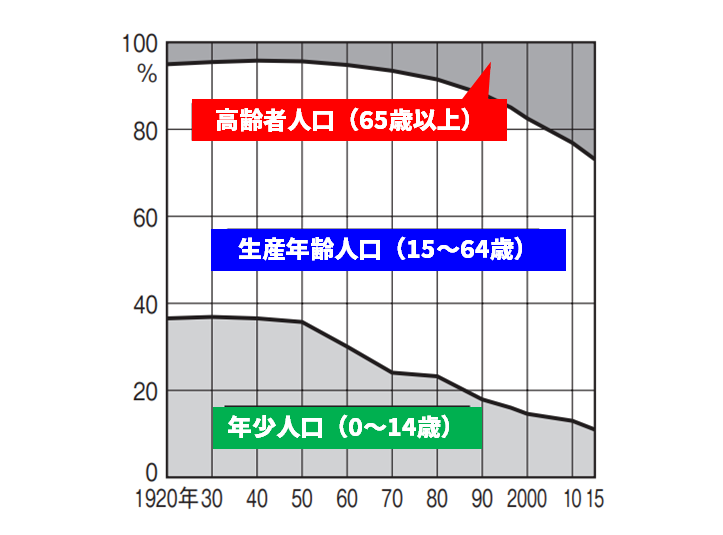

日本の年齢別人口割合の推移を表した図を見て、次の問いに答えなさい。

⑴ 2025年に,全人口のおよそ4分の1になると予想されているのは図中のどの人口か。

⑵ 高齢者人口の割合が大きくなった社会のことを何とよぶか。

⑶ 高齢者人口の割合がふえた理由としてどのようなことがあげられるか2つ書け。

福岡県公立高校入試「社会」の全体の対策

まずは、基本事項の確認、暗記は必須です。最近の入試では、それだけでは得点できませんので、そのあとは演習を重ねながら、実践力を養っていくことを念頭においておきましょう。また、「比較・違い」の問題も注意すべき点です。よく差が出る問題です。あいまいにしておかず、定期的に復習していくことも大事です。歴史では、テーマ史についても大きな流れでおさえておきましょう。テーマ史とは、文化なら文化、貿易ならな貿易とテーマに沿った問題です。

地理分野の対策

世界地理では、日本と絡めて出題されることが多く、世界と日本との結びつきに、常に注目しながら学習することが必要です。

また、地図帳で常に各国の名称や位置ばかりでなく、首都や山・河川など主要なものまで把握しておく必要があります。昨今では、時事的な問題や社会問題に結び付けて出題されることも多いため、日ごろからニュースには敏感でいたいものです。

さらに高校入試出る世界の鉱業・工業などの生産量・輸出量の順位ランキング!についてまとめています。入試では、その資料が何年のものかを注意して解く必要がありますが、大まかな特徴はつかんでおくと便利でしょう。

日本地理では、傾向として、「日本全体(領土・地方・地名・地形図など)」「気候(雨温図など)」「工業」「農業」については、最低限おさえておきたいところです。そのほか、エネルギー資源、諸問題、世界との関わりについてもおさえておきたいところです。

歴史分野の対策

時代毎に細かく見るのでなく、まずは、大まかな歴史の流れを復習することが大切です。一つの工夫として、テーマに絞って大まかな流れを復習という手もあります。たとえば、「文化」「天皇」「戦・乱・戦争」「女性人物」などです。

使用するテキストとしては、「教科書」が最適です。太字を追いながら、流れを復習しましょう。

公民分野の対策

「政治」「経済」と私たちの生活に関わる単元が多いので、教科書で知識を定着させることも大事ですが、それ以上に、日常の生活の中で、教科書に書かれていることを実感することも大切です。ニュースを見るのもよし、買い物の中で経済の動きを肌で感じるのもよし、体験し実感する勉強が大事です。

社会科で差が出る問題と単元

グラフや統計の読みとりです。近年は、記述式(簡単な文章を書く)で出題されることもあり、さまざまな角度からの演習しておく必要があるでしょう。

- 「緯線・経線」

- 「時差」

- 「雨温図」

- 「各国の特徴(気候、民族、工業・農業など産業や問題、歴史)」

- 「日本との結びつき」

- 「社会問題」

- 「グラフ・統計」

などには、注意が必要です。

「赤道を通る国」「本初子午線を通る国」「日本のある都市と同緯度の都市」などは、よく出題される問題です。

| ▼ その他の科目 |

|---|

| 福岡県公立高校入試「国語」の出題予想 |

| 福岡県公立入試「数学」予想問題 |

| 福岡県公立高校入試「理科出題予想と対策」 |

| 福岡県公立入試「英語大問5番(英作文)」予想問題 |

コメント